1998年度 川渡合同セミナー:種とは何か?

by 法政大学第一教養部 月井雄二

3 種概念の認知科学的考察

現実の生活の中で認知される集合の多くは,その境界が曖昧である。たとえば,椅子という集合に

含まれる要素には,台所の椅子,実験台の椅子のように明瞭に椅子として認知できるものもあれば,

リンゴ箱のように場合によっては椅子にも使えるという程度のものも含まれる。

境界が明瞭でない集合をファジィ集合というが,上記の椅子の例でわかるように,

ファジィ集合には,その集合によりふさわしい(集合への帰属度が高い)要素とそうでない

(帰属度が低い)ものが含まれる。集合の周辺部には帰属度の低い要素があり,

中心部にいくにしたがってその帰属度が高まる。そして,その中心に位置するものを

「プロトタイプ」という。

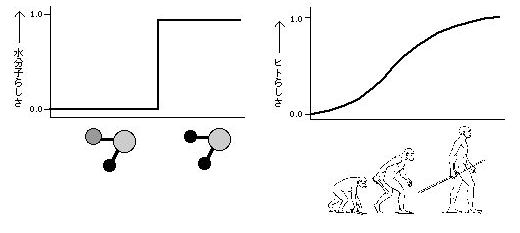

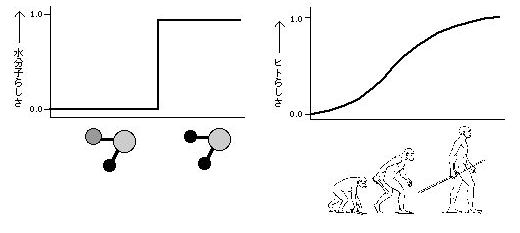

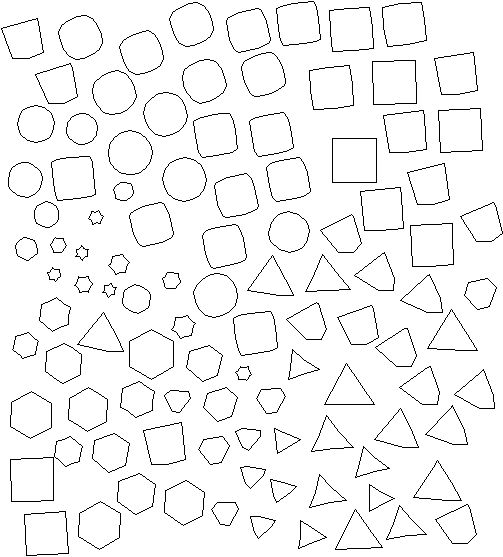

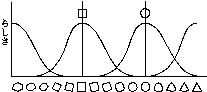

図8 クリスプ集合とファジィ集合

「水」と「水でないもの」の間に中間型は存在しない。「水」分子はどれも同じである。

このような集合をクリスプ集合という。「水」という用語は1個の分子を表すと同時に,

自然界全体にある「水」の集合全体も表している。

一方,「ヒト」や「サル」といった用語は個々の生命体をさす言葉ではなく個体の集合を

表している。しかも,集合の要素である各個体は水分子のように等価ではない。

現代人を基準(プロトタイプ)として「ヒトらしさ」をグラフ化すると左下図のように

「ヒト」と「ヒトでないもの」の間には中間的な存在が無数にある(あった)ことがわかる。

このような集合をファジィ集合という。

プロトタイプ

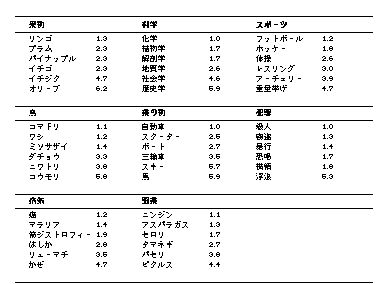

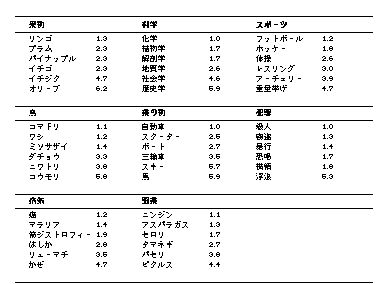

ロッシュは我々が普段使用している言葉の曖昧さを実験的に示そうとして,いくつかのカテゴリィ

(集合)とそれに含まれる要素を被験者に提示し,どの要素が各々の集合にふさわしいかを応えさせた。

その結果,各集合の要素は等価ではなく,我々は集合にふさわしいものとそうでないものを

意識的無意識的に区別していることがわかった(表1)。そして,各集合の中でもっともふさわしいと

されたものは,同じ集合の他の要素と共有する形質が一番多く,かつ,他の集合とは共有する形質が

一番少ないことに気づいた。彼女はそれらをプロトタイプと呼んだ。

表1 ロッシュが行なった実験結果の一例

(図をクリックすると図の解説が表示されます)

プロトタイプは,ファジィ集合のみにみられる特徴だが,生物学では「属を代表する種」

(ネコ科の中のネコ,イヌ科の中のイヌなど),科を代表する属などがこのプロトタイプに相当する。

ただし,種の場合は少々事情が異なる。多くの生物では,最初に採集された個体が「基準標本」として

保存され,これがなかば強制的にプロトタイプとして扱われる。種内の変異幅が少なく,種間の変異の

不連続性が十分にある生物ならば,このようなプロトタイプでもとくに問題はない。

しかし,先に紹介したSaccamoeba属やMayorella属のように,種を構成する個体の変異幅が大きく,

かつ同属内の他種と近接していて種の判別が難しい場合は問題がある。種の判別が難しい生物では,

複数のサンプルが比較対照され,「典型的な形」をしていると判断された個体が各種ごとの

プロトタイプとして選ばれる。そして,それが以後の種判定の基準として扱われるのが通例である。

しかし,問題は何をもって「典型的」と判断するか,その決め方にある。

プロトタイプの任意性

ロッシュは,「プロトタイプに相応しいものほど,同じクラスの他のことばと共有する属性が

多いことを発見した。共有が拠り所となっていた。つまり,特徴が重複していることが,ことばを

プロトタイプに押し上げる。」(マクニール&フライバーガー「ファジィ・ロジック」, p.136)と,

書いている。これだと,我々は各要素を公平(もしくは客観的)に比較してその中からプロトタイプを

選んでいるようである。いいかえると,プロトタイプになるかならないかは要素じたいに具わっている

属性ではじめから決まっているように見える。しかし,本当にそうだろうか?

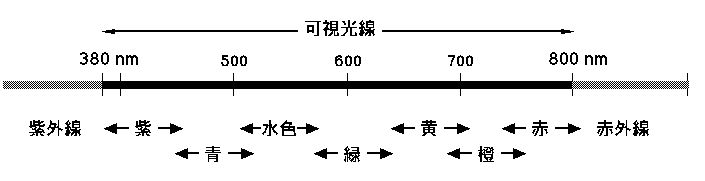

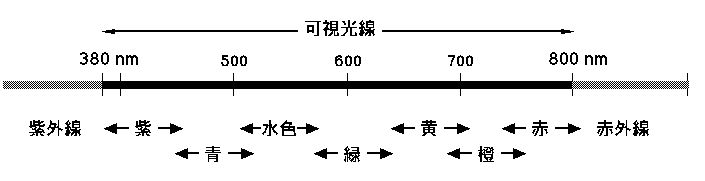

たとえば,「色」はどうだろう?我々が色と呼んでいるものの実体はある範囲の波長の電磁波である

ことは周知のとおりである(図9)。色には様々な「種類」がある。その中には色の三原色があり,

赤青緑など特定の波長の電磁波が各色の代表,すなわちプロトタイプとして扱われる。しかし,

電磁波じたいに,赤青緑のグループに分かれる属性が備わっているわけではない。ましてやその中の

特定の波長がそのグループを代表する理由は何もない。それはあくまで電磁波を感知する我々自身に

内在する(文化的ないし生理的)要因によっているのも説明を要しないだろう。電磁波は実在するが,

「色」は実在しないのである。

図9 可視光線と「色」

可視光線は連続した様々な波長の電磁波からなる。これを「虹の七色」などと区分するのは

あきらかに人間の側の都合によるものである。また,特定の色は我々に特定の心理的変化を引き起こす

ことがある(赤は警戒,緑は安心等)。これらも色そのものにそのような属性があるのではなく,

光を受容するヒトの側の問題であるのはいうまでもない。

さらにいえば,光の三原色が,我々がもつ視物質が3種類あることの反映であることもまず間違いない。

このように,我々自身に内在する要因によって,外界からの受信した情報の認識過程が影響を

受けることを,科学哲学では「観察の理論依存性」(図10)という。これは色だけでなく,

様々な場合に関わっている。たとえば,警戒色としての赤,黄金率,二目(図11)などである

(今回は時間と余白がないのでこれ以上の説明は省略)。

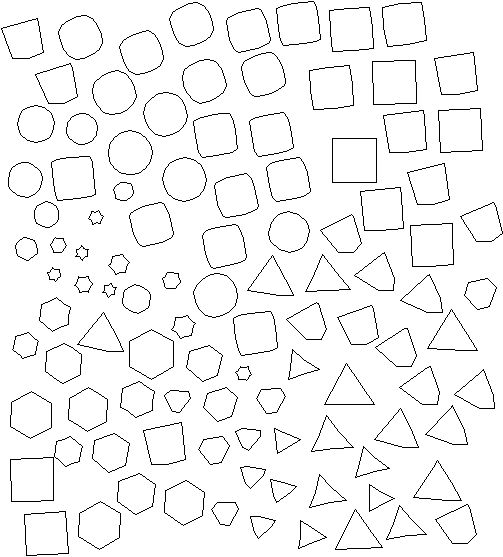

図10 観察の理論依存性

我々は周囲の事物をありのままに見ることはできない。

観察の理論依存性がプロトタイプの決定に影響する可能性は大であり,前述の「典型的」なるものが

果たしてどのような意味で典型的なのかを十分に吟味する必要がある(図13)。

・・時間切れ・・

図12

ここには何種の生物がいるだろうか・・・。

図4と対比してみよう。

|

図13 プロトタイプの任意性

典型の意味するもの

形としてはどれも皆同じはずだが,我々はその中の特定の「形」に名前をつけて他はそれに

類似した形として整理・分類しようとする・・・。

|

種概念の特徴 -重ならない境界-(考察不十分)

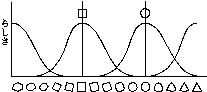

各ファジィ集合の境界は近接する他の集合とたがいに重なり合う

のが普通(図13)。たとえば,椅子や文房具という言葉(集合名詞)に含まれる個々の要素の多くは,

同時に他の集合(箱や兵器)にも含まれる。

しかし,種の境界は重ならない。そう考えられるのは,種が実在すると思うからだろう。実在するなら

集合としてはクリスプなものになるはずだからだ。クリスプならば重ならない。実際,有性生殖する種

では重ならない(図5)。

しかし,一方で,種は分化するものであり,中間段階がかならず存在する。本来はファジィ集合

であるはず。ここに認識上の矛盾がある?

もどる | すすむ

Copyright 1999-2008 by 月井 雄二(法政大)